In diesem Auftrag stellst du selbst eine fiktonale Rauferei von mehreren Personen dar und dramatisierst diese, indem du die formalen Möglichkeiten des figürlichen und bildnerischen Gestaltens auslotest.

Im Medienalltag begegnet man immer wieder fiktionalen Gewaltdarstellungen, so zum Beispiel in Spielfilmen, TV-Serien, Musikvideos, Videogames aber auch dokumentierten Gewaltszenen in Zeitungen, der Tagesschau oder im Internet. Diese Szenen fordern unsere Aufmerksamkeit, selbst wenn kein Blut, kein Messer oder sonst ein Attribut der Gewalt zu sehen ist. Was lässt manche Szenen denn so – wortwörtlich – gewaltig ausschauen? Und wieso wirken andere Szenen harmlos? Wieso rezipieren wir überhaupt mediatisierte Gewaltdarstellungen?

Vorschlag zur Ausgangslage einer Diskussion ein im bürgerlichen Kunst- und Kulturverständnis von 1900 sicher anregendes Bild für kontroverse Debatten von Hugo Kaufmann: „Nach der Rauferei“, 1903, Öl auf Holz, 16 x 21,5 cm. Vergleiche hierzu auch Gewaltdarstellungen in aktuellen TV-Serien, Popmusikvideos etc. (Repro: gemeinfrei via wikimedia)

Ziele

- Zum Aspekt der figürlichen Darstellung: Verschiedene Körperhaltungen aus der Vorstellung entwickeln und zeichnen/ darstellen können.

- Zum Aspekt der bildnerischen Mittel: Ermitteln der bildnerischen Mittel wie Komposition, Licht und Textur zur dramatisierung der Bilder.

- Zum Aspekt der Körpersprache: Kodierung der Körpersprache in Bild und zwischenmenschlicher Kommunikation besser verstehen.

- Zum Thema Gewalt: Darstellung und Rezeption von Gewaltszenen kritisch reflektieren können, so z.B. dokumentierte Gewaltszenen in den Massenmedien (in Krieg, Politik, Gesellschaft, Sport, Softnews) oder fiktionalisierte Gewaltdarstellungen in Filmen wie z.B. Gladiator (Ridley, 2000), 300 (Snyder, 2007) und insbesondere praktizierend in Games wie z.B. Doom (Id Software, 1993/2012), Rome (Creative Assembly, 2004), GTA5 (Rockstar North, 2013), Fortnite (Gearbox Publishing, 2017) erkennen.

Voraussetzungen/ Vorübungen

- Figur: Proportionen der menschlichen Figur kennen und verschiedene Körperhaltungen ohne Vorlage selbst entwickeln können (aus dem Kopf)

- Bildraum: Anordnung von Objekten am Horizont beherrschen (zum Theorieblatt auf Kunstunterricht.ch)

- Bildfläche: Kompositionslehre unter dem besonderen Aspekt von Monotonie und Dramatik in der Bildfläche (z.B. Isokephalie vs. Verteilung vs. Ballung)

- Licht: Raummodellierung von extremen Lichtsituationen (z.B. Bilder von De La Tour fotografisch inszenieren und Ausdruck nachzeichnen)

- Schraffur: Verschiedene Technicken der Schraffur und deren Wirkung kennen (z.B. Parell-, Kreuz- oder freie Schraffur zur Raumvertiefung, Emotionalisierung…)

- Formalanalytische Interpretation und Diskussion folgender oder ähnlicher Werke. Der unterschiedliche Realitätsbezug der Bilder kann im Verlauf der Diskussion von der Lehrperson eingebracht werden:

Raub der Sabinerinnen, Poussin, 1637/38 (Repro: gemeinfrei über wm) -> Anordnugn am Horrizont

Aus „Desastres de la guerra“, Goya, 1910-1914 (Repro: gemeinfrei über wm) -> Komposition in der Bildfläche

Das Floss der Medusa, Géricault, 1818-19 (Repro: gemeinfrei über wm) -> zwischenmenschliche Interaktionen, Licht

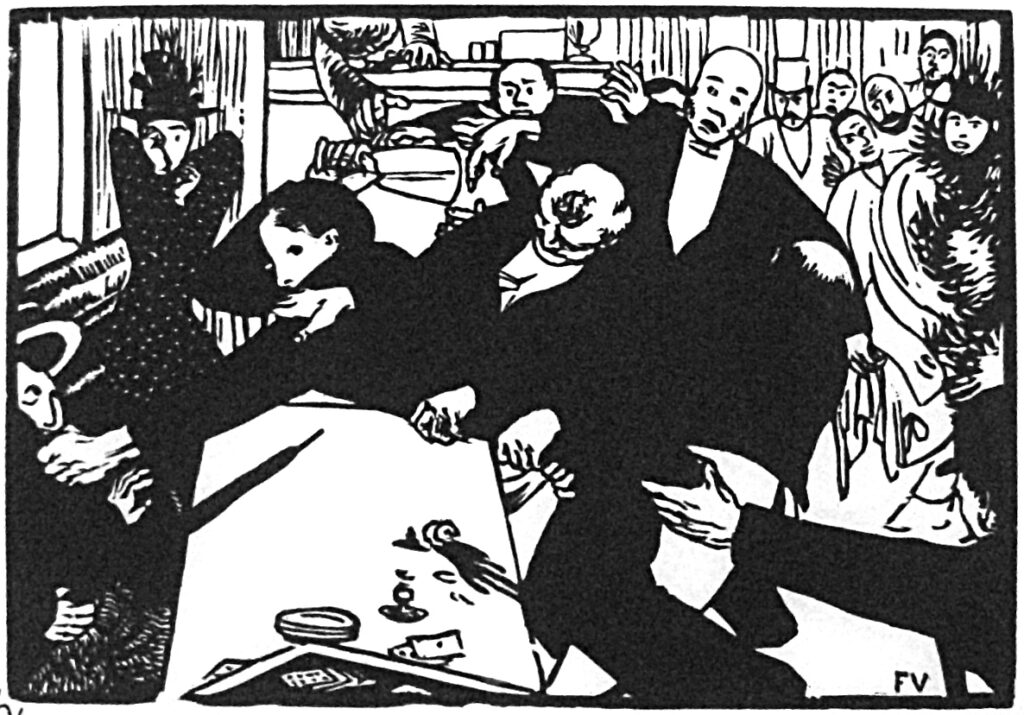

La rixe ou la scene au cafe, Vallotton, 1892 (Repro: gemeinfrei von Simon Speed über wm) -> Offenlegung und Verschlüsselung der Szene

Auftrag

Entwickle eine fiktionale Rauferei mit mindestens 5 oder mehr Figuren, wovon höchstens zwei Figuren vom Bildrand leicht angeschnitten sein dürfen. Nebst einer hohen Raumtiefe soll das Bild dramatisch, dynamisch und chaotisch wirken. Konzentriere dich auf die Figuren (Proportion, Haltung, Körpersprache) und deren Interaktionen (fallend, festhaltend, beschützend). Auf Details wie Schmuck, eine raffinierte Ausstattung oder den eigentlichen Grund der Rauferei soll verzichtet werden. Vielmehr ist eine spannende Komposition und intensive Lichtgebung mit ausdrucksstarker Strichführung oder Schraffur gefragt, wodurch der physisch konkrete Raum in den Hintergrund gerät, die Szene jedoch dramatisieret wird. Die Positionierung der Figuren im Raum soll dennoch glaubwürdig sein, indem du mit Hilfe eines theoretischen Horizonts und der geschickten Platzierung der Figuren arbeitest.

Kriterien

- 2X Figuren:

- Proportion und Form (Körpergeometrie) -> wirklichkeitsnahe/ plausibel

- Haltung, Interaktion -> ausdrucksstark

- 1X Komposition:

- Anordnung in der Raumebene: wirklichkeitsnahe/ plausibel

- Anordnung in Bildraum und Bildfläche: ausdrucksstark

- 1X Strichführung, Textur, Licht: sicher, raummodellierend, ausdrucksstark

- Bonus/ Malus (Einhaltung der Vorgaben, Kreativität, Unerwartetes…)

Material

- Grossformatiges Zeichenblatt ca. A3

- Monochrom mit Bleistift oder bei Fokus auf Licht mit Graphitstiften etc.

Nacharbeit

- Gestalterische Weiterführung 1 (Gruppenarbeit: Regie und Regieassistenz, FotografIn, SzenografIn mit Kostüm und Requisiten, SchauspielerInnen): Auswahl einer Arbeit und fotografische Umsetzung.

- Gestalterische Weiterführung 2 (Gruppenarbeit: Regie und Regieassistenz, alle auch ModellbauerInnen, FotografIn, Lichtregie): Auswahl einer Arbeit und modellieren der einzelnen Figuren in 3D. Fotografische Umsetzung.

- Evtl. Skizzenrendering mit KI (Einzelarbeit).

- Besprechung im Plenum: Was sagen Gewaltdarstellungen über unsere Kultur aus, über das Verständnis von Gewalt, über Gender, Rollenbilder und andere kulturelle Werte? Wieso konsumieren wir überhaupt fiktionale Gewaltdarstellungen in den Medien? Informiere dich über Erklärungsansätze fiktionaler Gewalt und diskutiere diese in der Klasse. Und was ist mit der Rezeption realer Gewaltszenen in der Tagesschau? etc.?